数字藏品平台的日子不太好过

最近,数字藏品平台不太好过。

不止头部平台鲸探藏品发行频次加快,幻核藏品滞销,二级龙头唯一艺术口碑崩塌,ibox深陷舆论泥潭,更有小众数字藏品平台被爆崩盘、清退和关闭。

从去年6月起,数字藏品经历了火速窜红、一路高歌的“燥热期”,接近一年的时间迎来大面积降温,实属意料之中,其中多个因素交织,一步一步地促成了数字藏品行业如今的局面。

1、平台建设成本低

NFT刚刚进入中国的时候,媒体急于普及什么是NFT,而这样的新兴事物又加上更加晦涩难懂的区块链技术,瞬间让很多人对NFT的发行望而却步。确实,在联盟链、公链技术尚未普及的阶段,外行想要发行一个NFT是一项门槛很高的事情,更别说要搭建一个数字藏品的App了,单从区块链底层建设到App上层应用层,大几十万的成本是一定会有的。

而如今,数字藏品App已经被模板化,就好像你买了一套PPT模板,你可以拿去直接用,或者回去自定义修改一下再用,而这套模板,少则几千,多的也就三、四万块钱就能搞定。

做一个数字藏品平台的关键点,如今已经不再是技术,而是内容要够爆,运营要有趣,营销要强悍。

这几年小平台频出也源于开发成本的降低,割韭菜嘛,难的事情做个样子就行,先搞个平台再说。

乱象,由此而生。

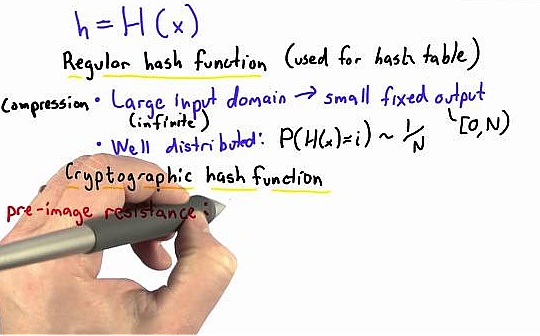

2、并未使用区块链技术

数字藏品之所以会被政府认可,很大程度上取决于它使用的区块链技术能够对数字文化内容进行版权的保护和追溯。而区块链技术其实是一个门槛很高的赛道,我国要求区块链技术要实现自主可控,那就需要更加专精的区块链技术人才持续性地投入研发。

而站在风口上的数字藏品行业,并没有这么好的耐心,除了像蚂蚁链、长安链、百度超级链、智臻链、至信链等背靠大厂或者实力强劲的原生区块链公司研发的区块链底层,已经得到广泛的市场验证外,也有部分所谓的某某链可能并没有说的那么好听,打着区块链的旗号招摇撞骗也不是没有可能。

数字藏品App水面之下,到底有没有使用区块链技术,恐怕用户很难觉察出来。

那么,这种伪数字藏品平台,也就没有什么存在的价值了。

3、破圈获客难

我们先来看几组数据。

根据东吴证券分析,国内现有数字藏品交易用户总量约300万人。根据数藏舰统计,截止到2022年6月22日,我国数字藏品平台数已达681家,其中,从今年3月份开始,平均月新增平台数超过百家,增速迅猛。

行业规模扩大后,多个头部平台的藏品价格出现阴跌,甚至滞销等情况就不足为奇了。

其实,个人以为300万的交易用户量有待考证,毕竟曾有消息称只鲸探一家的用户量就将近500万,很多报道中的行业数据未必准确。

但经过跟某数字藏品平台资深运营小D了解后得知,数字藏品目前的主要消费群体确实主要集中在年轻群体,多为大学生。

想要破圈获客,的确不容易,一个是数字藏品购买方式有待普及,一个是数字藏品的价值并未被大众所接受,如果二级市场不开放,本身有收藏爱好的人就是小众圈子了,再细分到不同品类的藏品,用户数量就又打了折扣。

有些消费者参与数字藏品购买活动,其中跟品牌方的实物商品预售有很大关系,消费者参与是奔着商品,至于附赠的数字藏品是什么?怎么用?甚至保存在了哪里他们都一头雾水。

再加上,最近数字藏品行业口碑急剧下滑,跑路的、关停的,也让大众对此戴上了有色眼镜,想要破圈获客,难上加难。

4、出版物数字藏品横行

目前,数字藏品平台发行的藏品大多分为两类,一类是出版物数字藏品,一类是版权数字藏品。

而现在国内市面上大多都是出版物藏品,什么意思?就是一张图发行好多份,就好像你出了一本杂志,发行了好多本一样。东西买到手是你的不错,但跟别人的一样,只是出版号不一样。

比如支付宝联合敦煌美术研究发行的敦煌飞天和九色鹿皮肤,全球限量发行16000份,虽然限量,但是这16000个人可是人手一份啊。

这种数字藏品冷静下来想想都没啥吸引力,收藏价值也可见一般,好在皮肤还有实用价值。

国外的模式显然与国内不同,PUNKS和BAYC,都是一图一版,无重复图片。

这种一图一版的藏品,就是版权数字藏品。目前在国内数字藏品市场上属于稀缺藏品类,比较典型的包括:稀象(一图一版权),秦储(少量版权),故纸堆(少量版权品),优版权(部分版权),红洞数藏(咖啡猫系列)。

下市场逐渐趋于冷静的当下,随着一些平台大规模的“滥发”,千篇一律的JPG图片已经让用户失去了兴致,想要重新燃起用户的欲望,需要更有诚意的内容。

5、正规军入场

2021年12月,新华社全球限量发行国内首套"新闻数字藏品";2022年1月,人民网数字藏品平台灵境·人民艺术馆正式上线。

目前,布局数字藏品领域的央媒,包括人民日报(人民网)、中央广播电视总台(央视网)、新华社(新华网)、光明网、中国青年报(中国青年网)、科技日报等,除此之外,国家信息中心、国家体育局、国家图书馆、国家大剧院等国家队也纷纷入局数藏行业。

6月10日,《人民日报》第10版中刊出《善用数字藏品拓展应用场景》一文,文章肯定了数字藏品的正向价值,指出数字藏品的应用场景正在不断拓展,对于博物馆而言,数字藏品激活了数字文化遗产,推进了数字文创发展;对于景区而言,数字藏品拓展了文化消费的新场景。文章提到,要善用数字藏品的正向价值。

央媒对其正面价值的肯定一方面有助于降低政策不确定性、助力其在更多应用场景落地,另一方面也有助于加速元宇宙web 3.0的探索与商业化。

随着正规军的入场,其强大背景能够更好地保障平台的运营安全和权益透明,也引发了其他平台部分的用户流失,同时,平台背景也将成为新用户进入数字藏品行业考量的重要指标。

6、监管态度明确

最近,政府对数字藏品的监管动作频繁加码。

就拿7月3日,赛博艺术和嘉熠元艺被关闭市场事件来说,两家平台均发布公告称,“收到当地有关部门的通知,由于国家相关部门颁发关于数藏的相关政策,以及申请资质要进行审核,要求审核平台有关资质,并临时关闭市场。”

这是陕西省和山东省率先对数字藏品平台进行的资质审查行动。

公告中所提到的资质,大概率与6月30日,中国文化产业协会联合近30家机构发起的《数字藏品行业自律发展倡议》相关。《倡议》中对具体的经营资质也有明确表态:“发行、销售数字藏品的平台应按照国家法律法规和监管要求,具备相关业务经营资质,如区块链信息服务备案、网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可等。”

随后,7月6日,由国家新闻出版署科技与标准综合重点实验室区块链版权应用中心主编的《数字藏品应用参考》正式发布。它以现有法律法规为基础,从数字藏品的形态定义、发展状况、安全风险、规范应用、相关资质、案例分析等方面进行了论述。

至此,数字藏品平台规范化运营已经正式提上日程,行业自律将成为数字文创高质量发展的必经之路。

数字藏品平台想要持续走下去,首先需要经过资质的审核,大浪淘沙,这也将是数字藏品平台即将拉开的规范化新帷幕。

至本文截稿时,上海市人民政府办公厅印发了《上海市数字经济发展“十四五”规划》中提到:支持龙头企业探索NFT交易平台建设。此条消息一经发出,受到多家数字藏品平台的转载和热议,同样兴奋的还有其他圈内人士,《规划》中提到NFT,而并没有特别针对数字藏品,NFT的概念显然比数字藏品要大很多,究竟上海龙头企业如何挑起探索NFT交易平台的大梁?方向如何确定?我们拭目以待。

声明:本文系金色财经原创稿件,版权属金色财经所有,未经授权不得转载,已经协议授权的媒体下载使用时须注明"稿件来源:金色财经",违者将依法追究责任。

提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

24小时热文

山寨币的未来是什么?还会变得更糟吗?

山寨币的未来是什么?还会变得更糟吗?金色财经

金色Web3.0日报 | 比特币支付应用Strike在英国推出

金色Web3.0日报 | 比特币支付应用Strike在英国推出金色财经 善欧巴

以太坊现货ETF即将面世 看涨还是看跌?

以太坊现货ETF即将面世 看涨还是看跌?陀螺财经

拨云终见日 这是最好的一个加密周期

拨云终见日 这是最好的一个加密周期金色精选

1k:预测市场——瓶颈和下一个重大突破

1k:预测市场——瓶颈和下一个重大突破金色财经

Blast的开盘价预测

Blast的开盘价预测金色精选

io.net如何建成去中心化算力平台?

io.net如何建成去中心化算力平台?金色精选

- 寻求报道

金色财经APPiOS & Android

金色财经APPiOS & Android- 加入社群

Telegram - 意见反馈

- 返回顶部

- 返回底部