私人兑换外币违法吗?金额达到多少会构成犯罪?

![]()

海外留学换汇额度不够怎么办?找私人兑换美金是否安全?不少人为规避每人每年5万美元外汇限额,会寻求私人换汇的方式,找寻换汇黄牛、地下钱庄、或者国外的换汇公司,以达到换汇目的。

那么,私人换汇到底有没有法律风险?帮朋友换外汇是否违法?如果有,潜在法律风险的边界又在哪里?

本文作者:邵诗巍律师

一“罚钱可以,坐牢不行”

有相当一部分咨询者在向邵律师寻求法律建议的时候,会这么说。

从法律视角来看,“罚钱”和“坐牢”的区分就在于,一个人的行为,究竟应当评价为行政违法还是刑事犯罪。

即便不了解相关法律规定,大部分人对私下换汇朴素的认知是,如果我换汇是为了自用,而不是牟利(赚取汇率差),或者我只是帮别人介绍换汇渠道,可能违法,但应该不至于构成刑事犯罪吧?

我们来看以下情形:

1、A成立A公司,需要人民币1000万元等值外汇作为外资资本注入。于是A通过私下换汇的渠道,以“对敲”的方式,让对方通过某香港公司向A公司转入等值的港币,用于公司注册。

2、B好赌成性,为偿还自己在澳门赌场欠付的赌债,就通过地下钱庄以“对敲”的方式,将人民币汇款至地下钱庄指定的境内人民币账户,再由地下钱庄将对应的港币向赌场偿还。

3、C长期从事留学、移民业务,某日,C的客户称自己的朋友想将900万美元换成人民币,问C是否有认识想换美元的朋友,C找到有意向的人选后,居间联系两方做人民币和美元的汇兑。

那么这些行为,到底是违法,还是犯罪呢?

二 法无明文规定也构罪?

几个月前,我在某地看守所会见一个经济犯罪案件的当事人,他说:我明明查询了法律规定,我们公司的经营模式并没有违反法律规定,而且这个业务我们公司已经开展了好几年了也没有当地的公安来找过我们,为什么他们(指本案公安机关)说我的行为涉嫌犯罪?

关于这个问题,邵律师在日常工作中被问到的频率并不低。这个就涉及到法律在司法实践当中的应用,往细了说其实很复杂。如果把复杂的问题简单说——为什么法律并没有明确规定实施了某某行为就构成犯罪,但在实践中却会被叔叔调查呢?

(这当然会存在诸多方面的因素,考虑到说多了本文会被系统提示违规而被删除,本文就讲一些能说的内容。)

法律的滞后性、以及司法机关对法律的扩大解释是一部分原因。

法律的滞后性是什么意思呢?例如,近几年邵律师团队办理的数字藏品平台涉刑案件有十余起,但从2021年数藏平台在我国兴起至今已有4年了,当前司法机关办理此类案件依然没有明文的法律法规作为指引。

什么是司法机关对法律的扩大解释呢?本文所讲的私人换汇相关的法律规定,就能说明这个问题。

首先列出相关规定:

2008年《外汇管理条例》

第四十五条 私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2015年国家外汇管理局关于《中华人民共和国外汇管理条例》第七章法律责任部分条款内容含义和适用原则有关问题的通知

三、《条例》第四十五条所述“数额较大”,是指私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元及其以上,或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元及其以上。

2019年最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释(以下简称2019年解释)

第二条 违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。

【非法经营罪量刑标准】第三条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:

(一)非法经营数额在五百万元以上的;

(二)违法所得数额在十万元以上的。

通过查询法律条文,似乎能够很清晰的得出以下结论:

只有倒买倒卖和变相买卖外汇这两种行为,且非法经营数额在500万以上或违法所得额在10万元以上的,才构成刑事犯罪;

其他情形,根据具体行为的不同,只有在超过1000美元或5万美元金额的情况下,才有可能被行政处罚;

非法经营罪,顾名思义,它应该是一种经营行为,如果是出于自己使用目的的换汇,应该不构成犯罪。

以上结论正确吗?实践是检验真理的唯一标准,所以让我们再回到本文第一部分提到的3个情形,这3个情形,实际是摘自3个刑事判决书。

情形1,A被以非法经营罪判处有期徒刑2年【(2018)豫刑终481号】。

情形2,B被以非法经营罪判处有期徒刑8年【(2010)二中刑初字第689号】。

情形3,C被以非法经营罪判处有期徒刑5年【(2019)川01刑终1114号】。

换汇用于自己的公司注册资本金(情形1)、偿还赌债(情形2),这两种行为其实都是为了自用,并没有通过兑换行为本身从中谋取经济利益,不涉及非法经营罪当中的“以营利为目的”,从法理上来讲,不应被定非法经营罪。

情形3当中的非法介绍买卖外汇这一行为,被2008年《外汇管理条例》列为行政处罚的行为之一,但并2019年解释并未明文规定“非法介绍买卖外汇”这一行为构成非法经营罪。

三 触发刑事风险的边界线到底在哪里?

1、清晰的边界线,真的存在吗?

“边界”一词,是律师常常听到的,被咨询者使用的高频词汇,从普通人的视角来看,总觉得似乎有一条线,能够清晰准确的界定刑事风险和其他法律风险(民事、行政),但法律问题实际上很复杂,一个事情的最终结果可能是多重因素导致的。即便是真的能够划一条线,在落到实际的执行层面,又会发生很多的变量,面临很多最初未曾设想到的情形。

2、同案不同判:刘汉案与黄光裕案对比

有关非法买卖外汇的讨论,就不得不提到有名的刘汉案和黄光裕案。同样的换汇事由(偿还境外赌债),同样的换汇方式(对敲),刘汉案的终审判决认定被告人不构成非法经营罪。而黄光裕案却被认定为有罪(即上述情形2当中的B某)。

究其原因,可以在两案的判决书中找到答案,刘汉案中,考虑到行为人虽然有换汇的客观行为,也就是转账,但认定其换汇目的为偿还境外赌债的兑换外币行为,因不具有营利目的,不属于经营行为,而在黄光裕案当中,所列出的辩护律师及法官观点,完全没有关于被告人是否有营利目的的讨论,一直在讨论“以人民币偿付外汇赌债的行为是否属于买卖外汇”?这已经跑偏了,因此作出了错误的判决结果。但遗憾的是,错误的判决也是生效判决。

3、需要在具体的个案当中挖掘能够争取的点

非法介绍买卖外汇的行为,为什么实践当中存在介绍人被判刑,但法律规定当中,2019年解释并没有将此类行为作为明文规定的非法经营罪呢?

邵律师认为,这并非是立法者的疏忽,而是介绍人的行为,确实可大可小,争议很大,所以只能在实务中具体问题具体研判。

从本人所处理过的案件来看,例如,介绍人是有偿还是无偿介绍?如果有偿,收取的服务费有多少?帮助换汇的笔数,金额有多少?介绍人有没有具体参与到汇率、转账时间、转账账户、转账金额等换汇具体事宜的商定?介绍人参与的深度如何,应当认定为主犯、从犯?买家和卖家具体是因为何种事由而有换汇需求,是为了洗钱、赚取汇率差,还是海外置业、投资等?不同的换汇目的,也会影响到介绍人涉案情节的严重程度;是为买家还是卖家,亦或是两头介绍?

非法经营罪的犯罪客体是市场秩序,而以上种种不同的情形,很显然,对市场秩序的危害可能很大,也可能很小。

四 写在最后

对于刑事案件而言,根据2019年解释第八条,符合非法经营罪立案标准,但“行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合调查,退缴违法所得的,可以从轻处罚;其中犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚”。因此,即便已经被刑事立案,但通过对个案的深入剖析,挖掘有力的辩护要点,或许案件会迎来转机。

但需要提醒,虽然以“外汇对敲”等方式进行私人换汇确实较为隐蔽,相关交易主体也很少仅因一笔交易就导致案发,但一旦关联交易主体被查处,就会牵扯到上下游被调查,行政处罚的金额也不低的。另外,如果因换汇不幸收到赃款,还有可能涉及被冻卡或者涉嫌帮信罪或掩隐罪的可能。

因此,大家一定要遵纪守法,切勿存在侥幸心理,以免被卷入相关法律风险,引发不必要的麻烦。

声明:本文系金色财经原创稿件,版权属金色财经所有,未经授权不得转载,已经协议授权的媒体下载使用时须注明"稿件来源:金色财经",违者将依法追究责任。

提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

24小时热文

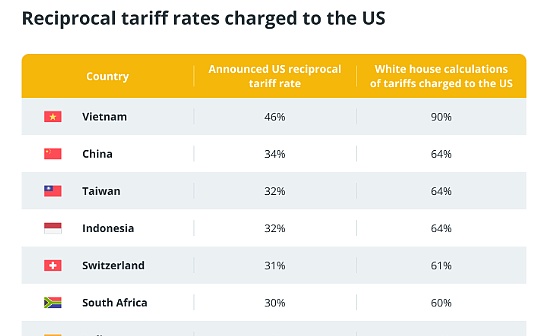

什么是互惠关税?它如何影响加密行业?

什么是互惠关税?它如何影响加密行业?金色精选

a16z:稳定币指南

a16z:稳定币指南金色财经

RWA如何打破700万亿房地产困局?

RWA如何打破700万亿房地产困局?区块链骑士

- 寻求报道

金色财经APPiOS & Android

金色财经APPiOS & Android- 加入社群

Telegram - 意见反馈

- 返回顶部

- 返回底部